お世話になっております。奎コンサルティング経営支援事務所の富安です。

今回は、米国輸出管理法(以下「EAR」)について、実務上の注意点や考え方についてお話ししたいと思います。

EARは米国商務省(The Bureau of Industry and Security at U.S. Department of Commerce(以下「BIS」))が監督している法律です。

EARの厄介な点は「再輸出規制」という、米国外での輸出にも域外適用(Extraterritorial Control)されることです。つまり、日本からの輸出であってもEARは適用される可能性があり、EAR違反時には、刑事罰としては1回の違反につき、最高20年の禁固刑又は/及び最高100万ドルの罰金が科せられます。行政罰としては30万ドルまたは取引額の2倍のいずれか大きい金額の罰金並びにEARの規制対象となる取引が禁止される(実質的に米国に関連する取引ができなくなる)という、非常に重い罰則があります。また個人への罰則もあるため注意が必要です。

本記事では、まずEARが適用される対象は何なのか、その対象範囲を明確にします。その上で、EARの適用対象となる行為が、EARにて規制されるか否かの確認方法を明確にします(EAR適用対象であっても、EARで規制されなければ輸出・再輸出可能というわけです)。

EARは日本での輸出行為にも適用されうる法律ですが、米国法ということもあるため馴染みにくいものと思います。本記事がEARの理解促進に繋がると嬉しいです。

EARの適用対象

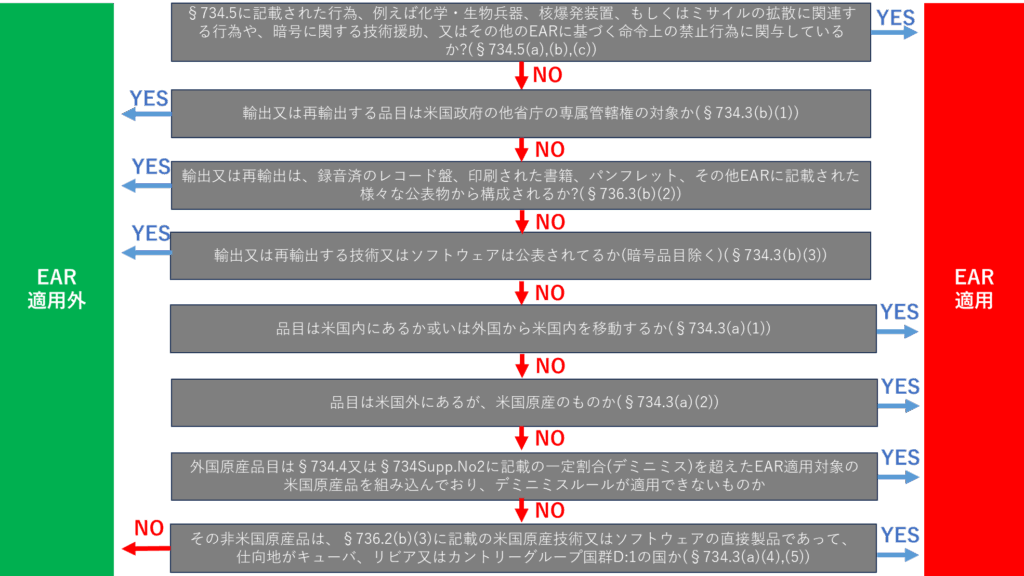

米国輸出管理法(EAR)は以下(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に適用されます(根拠:§ 734.3 Items subject to the EAR. | Bureau of Industry and Security (bis.gov))。EARが適用されるもののうち、EARが規制するものについては事前にBISの許可が必要となります。

(1)米国内から他の国へ貨物や技術(ソフトウェアやプログラム等。以下同じ)を輸出する場合(例えば、日本⇒米国⇒第三国のように、米国を経由して第三国へ輸出するケースが該当)。(みなし輸出規制含む※1)

(2)米国以外(日本等)から第三国へ以下(a)(b)いずれかに該当する貨物や技術を再輸出する場合(これを「再輸出規制」といいます)

(a)米国原産品(※2)

(b)米国以外で開発・製造された貨物・技術だが米国原産品(貨物・技術)が「組み込まれ(incorporate)」(※3)、又は米国原産ソフトウェアが「バンドルされ(bundled)」(※4)或いは米国原産ソフトウェアが「混合(commingle)」(※5)したもので、デミニミスルール(※6)によってEAR適用対象外とならないもの

(3)米国原産の技術又はソフトを用いて製造された一定の外国製品(以下「直接製品(direct product)」)又は米国外に所在する直接製品であるプラントやプラントの主要構成部分(component)により製造された一定の貨物でありEAR§736.2(b)(3)に規定されるもの。

この内、基本的によくあるのは上記(2)(a)米国原産品を日本から第三国へ輸出するケースかと思います(例えば、米国企業から仕入た製品を第三国へ販売する)。(2)(b)については、突き詰めると判断が難しいケースが多いため、判断が難しい場合はEARに詳しい専門家を頼ると良いかもしれません。また(3)については、通常の企業ではあまり発生しないものと思います。

上記も踏まえ、下図がEARの適用有無を判断するフローとなります(根拠:§732Supplement No2)。EARが適用されない場合は、米国法のEARに基づく規制要否の検討は不要という整理になります。

用語の定義

[EARの適用対象]で記載した※1~※6の用語の定義について以下の通り説明いたします。この定義は、EAR適用有無を確認する際に重要にもなりえますので、ご留意ください。

※1:日本の外為法と同じく、米国国内であっても輸出行為とみなされる「みなし輸出(deemed export)」規制もありますのでご留意ください(詳しくは20210031.pdf (jetro.go.jp)のp24が参考になります))

※2:米国原産品とは

法律上に明確な規定はないのですが「米国内で製造、改造、組立又は機能向上された品目」と言われています(根拠:BISが2022 Update Conference (doc.gov)にて公開しているMicrosoft PowerPoint – 2022-6-28 Update 2022 Foreign Direct Product De minimis Breakout Session.pptx (doc.gov)にて「U.S. Origin (unofficial): An item produced, refurbished, assembled, or upgraded in the United States.」と記載)

※3:組み込みとは、装置やソフトウェアの中に組み込まれていることを指します。装置の内側に入っているイメージです。

※4:バンドルされた米国原産ソフトウェアとは、貨物と一緒に再輸出され、当該貨物のために専用に設定されるソフトウェアです(物理的に当該貨物と統合されている必要はありません)。USBやCD の形で、貨物と同梱される外部ソフトウェアがイメージしやすいかもしれません。なお、非米国原産貨物とは別に輸出・再輸出される米国原産ソフトウェアは、「バンドルされた」とはみなされず、デミニミスルールは適用できません。

※5:混合とは、技術が他の技術に基づく場合(based upon)、他の技術から生じた場合(derived from)或いは他の技術を含む場合(incorporate)を指すとされています(根拠:FR-1988-10-13.pdf (govinfo.gov) 779.2 Definition [D]の[f]に記載)

※6:デミニミスルール(De minimis Rules)とは、EAR規制対象の米国原産品が組み込まれたものでも、その割合が一定基準未満であればEARが適用されない。というものです(当然ですが、割合が0%であれば、米国原産品は組み込まれていないものとみなされるためEARは適用されません)(根拠&デミニミスルールのガイドライン:file (doc.gov))。「一定基準の割合」には、10%と25%があり、それぞれ10%デミニミスルール・25%デミニミスルールと言います(言いづらいですね💦)。なお、EAR§734.4(a)1~(a)7に規定されている品目(コンピューターや暗号技術等)についてはデミニミスルールは適用できずEARの適用対象となりますのでご留意ください。(参考情報としてSoftwareDeminimis.pdf (1st-xcont.com)も非常に勉強になります。)

・10%デミニミスルール:EAR§740Supplement No.1の国群E:1(テロ支援国)、国群E:2(米国独自の

禁輸国)への再輸出であっても、下記①~③の場合はEARの適用対象とならない。

①外国製品の価額の内、EAR規制対象の米国原産の貨物もしくはバンドルされた米国原産のソフトウェアの購入額の占める割合が10%以下

②外国製ソフトウェアの総価額の内、EAR規制対象の米国原産のソフトウェアの購入額を占める割合が10%以下

③EAR規制対象の米国原産の技術を適用して混合するか、取り入れた外国製技術の総価額の内、米国産技術購入額の占める割合が10%以下

・25%デミニミスルール:EAR§740Supplement No.1の国群E:1(テロ支援国)、国群E:2(米国独自の禁輸国)以外への再輸出はEARの適用対象とならない。

①外国製品の価額の内、EAR規制対象の米国原産の貨物もしくはバンドルされた米国原産のソフトウェアの購入額の占める割合が25%以下

②外国製ソフトウェアの総価額の内、EAR規制対象の米国原産のソフトウェアの購入額を占める割合が25%以下

③EAR規制対象の米国原産の技術を適用して混合するか、取り入れた外国製技術の総価額の内、米国産技術購入額の占める割合が25%以下。EAR規制対象の米国原産技術を混合した外国製技術について、デミニミスルールに依拠するときは事前にEAR§734Supplement No2の提出要求事項に従ってレポートを提出する必要がある(1回のみでOK(one-time report))。

デミニミスルールの計算方法としては、非米国原産品に組み込まれるか、或いは構成要素である米国原産品の価額を、外国製製品の総価額で割り、その値に100を掛けます。米国原産品、非米国原産品の価額とも、市場価格等を反映した公正な評価額を適用します(会計基準の特定等はありませんが、実際の会計慣習に準拠します)。

EAR規制対象か否かの確認方法

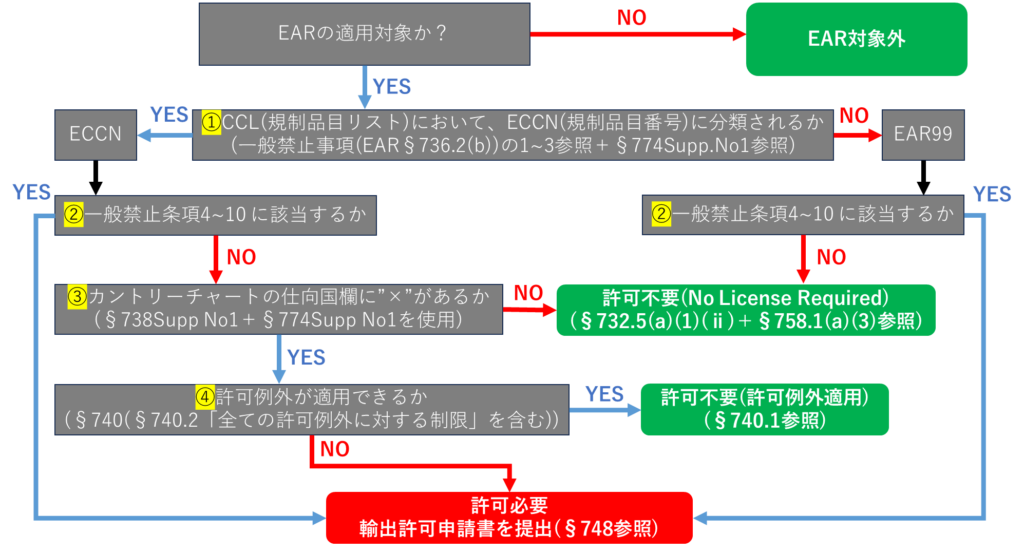

EARが適用され、且つEAR上で規制されるものは事前にBISの許可を取得する必要があります。下図はEARの規制有無(BISの許可要否)を確認するフローチャートとなります(根拠:§732Supplement No1)。

このフローチャートにおける①~④の考え方や根拠条文等は以下の通りです。

①ECCN番号(Export Control Classification Number)は実務上メーカーに確認することが多いです。メーカーに確認できない場合は自身でECCN番号の判定をするといった対応が必要となります(参考:ECCN番号の判定方法・手順)。以下の一般禁止事項 EAR§736.2(b)1~3+CCL(規制品目リスト)§744Supplement No1も参照

・一般禁止事項1:規制品目の規制対象国・地域への輸出及び再輸出

・一般禁止事項2:EAR規制対象の米国成分をデミニミスルールの基準を超える割合で組み込んだ外国製品の輸出及び再輸出する

・一般禁止事項3:外国製の「直接製品」の輸出及び再輸出する

②一般禁止事項 EAR§736.2(b)4~10(※一般禁止事項7以外の事項(1~3含む)は再輸出にも適用される)

・一般禁止事項4:Denial Orderへの違反。Denied PersonやDenied Person List(DPL)掲載者への輸出が制限される。※一般禁止事項4に適用できる許可例外は§740にはない

・一般禁止事項5:§744で禁止された最終用途(大量破壊兵器用)・最終需要者(EntityList掲載者)向け

・一般禁止事項6:仕向地が禁輸国(例:ウクライナの対象地域等)※一般禁止事項6に適用可能な許可例外は§746に規定(§746で是認されない限り§740の許可例外は適用不可)

・一般禁止事項7:米国人による大量破壊兵器などの拡散行動の支援※大量破壊兵器は§744.6、化学兵器は§745の規則に従い、本項で是認されない限り§740は適用不可

・一般禁止事項8:特定国を経由及び船舶・航空機から陸揚げ(例:ラオスやカンボジア、ベトナム、ロシア等を経由又は通貨した輸出は不可(当該国への輸出許可取得・許可例外が適用可能・許可不要取引である場合は除く))

・一般禁止事項9:EARに基づく輸出許可又は許可例外の条件に違反※適用できる例外は§740にない

・一般禁止事項10:違反が起きたこと又は置きそうであることを認識しながら取引に関与しているか※適用できる例外は§740にない

③カントリ―チャートの確認方法としては、以下(1)(2)の通りです。

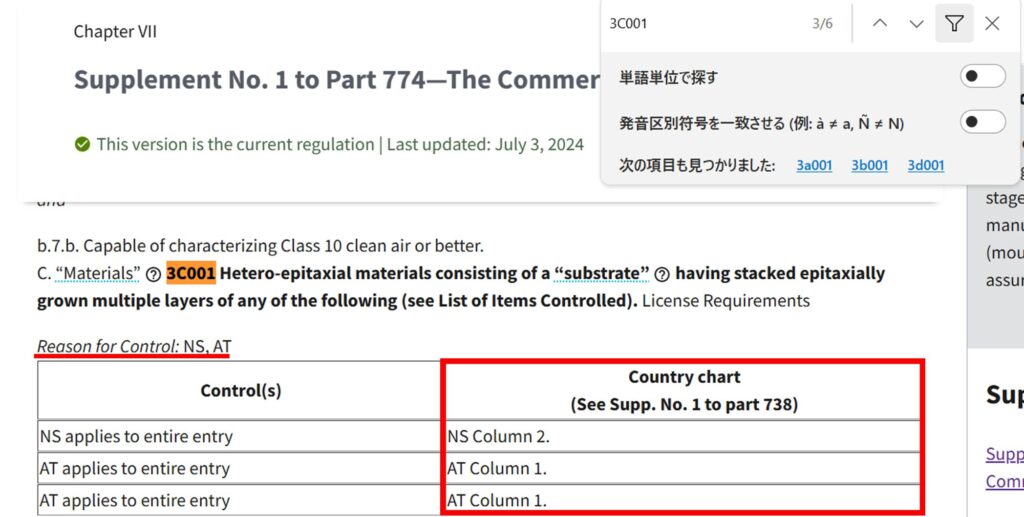

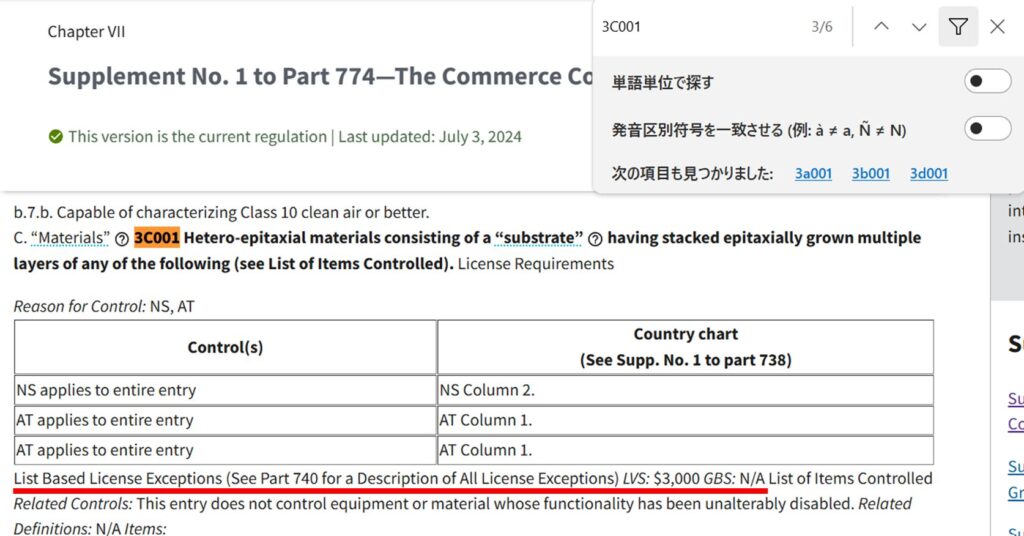

(1)ECCN番号の規制理由を確認します。確認方法としては、例えばECCN番号が「3C001」の場合;

ア):§774Supplement No. 1 to Part 774—The Commerce Control Listにて3C001を検索(ctrl+F)します。

イ):ア)で検索すると下図「License Requirement Reason for Control:NS,AT」が分かり、赤枠部分の表を見ると、規制理由の詳細としてNS2,AT1であることが分かります。

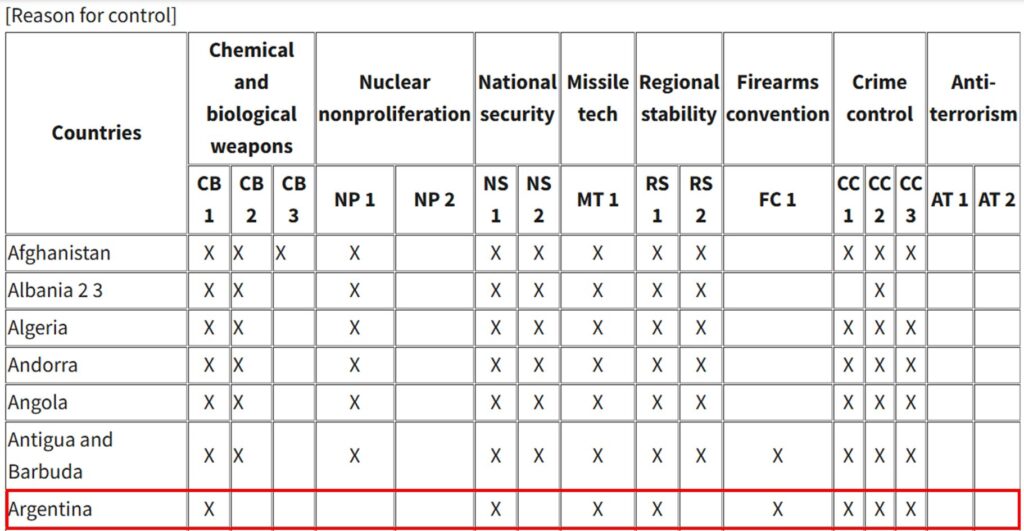

(2)上記で判明した規制理由(NS2,AT1)と輸出先国を基に、§738Supplement No1にあるカントリーチャートにて、「×」がついているか確認します。例えば3C001の輸出先がアルゼンチンの場合は下図赤枠部分の通り、NS2とAT1に×がついていないため許可不要となります。一方で、輸出先がアンゴラである場合は、NS2に×がついているため許可が必要となります。なお、このカントリーチャートはすべての規制に対応しているわけではなく(例:EI規制については記載されていない)、CCLに規定される参照先にて規制内容の詳細(規制有無の判断方法等)を記載しています(根拠:§738.3)。

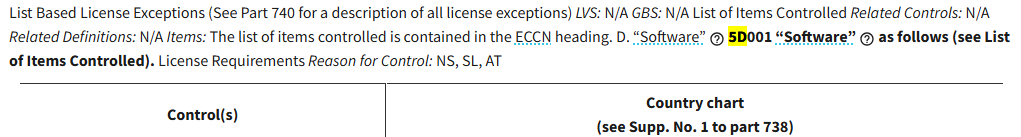

④許可例外の適用可否の確認方法について、例えばECCN番号が「3C001」の場合;

(1):§774Supplement No. 1 to Part 774—The Commerce Control Listで3C001を検索します。

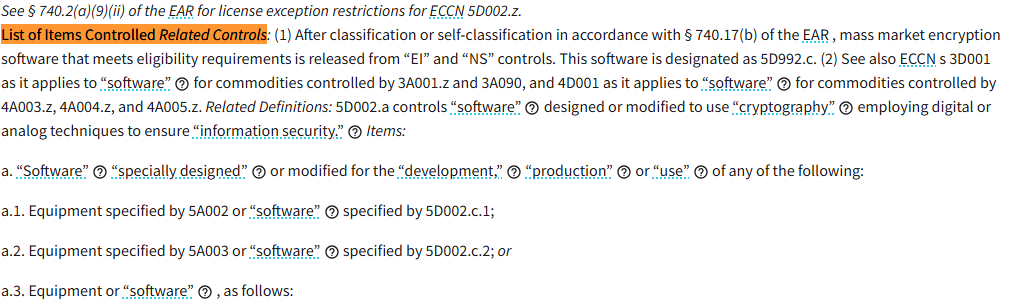

(2):(1)で検索すると下図「List Based License Exceptions」にて、適用できる許可例外が確認できます。これを見るとLVSは適用でき、GBSは適用できない(N/A)ことになっていると分かります。※なお、List of Items Controlled…の箇所は関連するECCN番号や規制される仕様が記載されています。

(3):(2)で判明した適用できる許可例外について詳細を調査する場合、例えばLVSについては、§740.3に詳しく内容が記載されております。後述の通り許可例外は§740台に整理されております。

※「許可例外(License Exception)」というのは、EAR規制対象品目の輸出・再輸出について、特定の条件を満たした場合に適用できる権限となります。許可例外の適用にあたってBISへの申請や確認は必要なく輸出車の判断で適用可能となりますが、適用が認められていない許可例外を適用した場合はEAR違反となりますのでご留意ください。許可例外は3文字のアルファベットで表され、種類としては全17種類あり§740.3~21で制定されています。輸出品目の仕様や性能と一義的関係がある許可例外(LVS,GBS,CIV,TSR,APP,ENC,STA)の適用可否はECCNに示されていますが、それ以外の許可例外は取引の内容によって適用可否を判断する必要があります。適用できる許可例外が複数ある場合は、実務的には最も適用難度が低そうな許可例外を選択し、適用します。

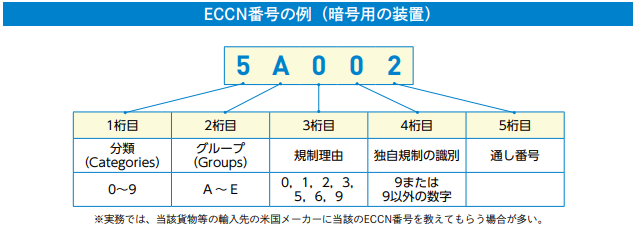

ECCN番号の判定方法・手順

ECCN番号とは、下図(出所202401_v2.pdf (jetro.go.jp))に記載の通り、5桁の番号で構成された番号になります。当該5桁の番号を割り出すのがECCNの判定作業となります。

上記踏まえ、以下がECCN番号の判定方法・手順となります。

①:Commerce Control List (CCL) (doc.gov)にて、Commerce Control List Categories(以下「カテゴリー」)(最初の1桁目)を0~9から選び、Five Product Groups(2桁目)からどのグループかを選択してください

⇒例えば業務用ソフトウェア(アプリケーション)であれば、Categoriesは5、Five Product GroupsはDとなり、ECCN番号の最初2桁は「5D」となります。

②:①にてカテゴリーとグループを選択したら、file (doc.gov)から、該当しそうなものがないか当たりを付けます。例えば5Dであれば、当該サイトにて「ctrl+F」を押しページ内検索(以下「ページ内検索」という)にて「5D」を検索し、5Dxxxxで該当しそうなECCN番号がないか確認しておきます(保守的に広く該当しそうなものがあれば、ピックアップします)。該当しそうなECCN番号がなければ、次の③-1から対応していきます。該当しそうな番号がある場合は、③-4へ飛びます。

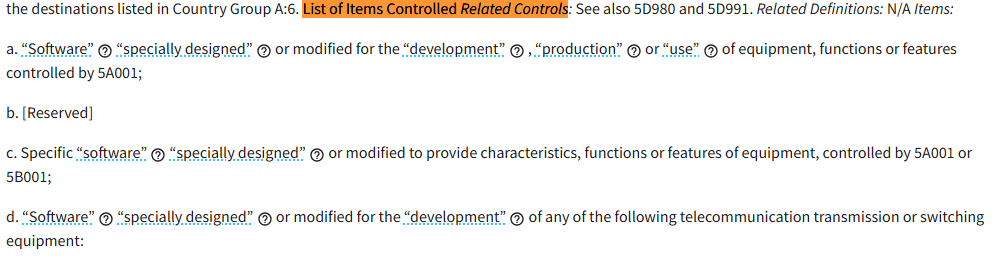

③:Supplement No. 1 to Part 774—The Commerce Control List | Bureau of Industry and Security (bis.gov)にて、以下手順で調査します。

③-1:まずは①で設定したカテゴリーとグループを「XX」といった形でページ内検索します。例えばカテゴリーが5(通信)でグループがD(ソフトウェア)の場合、「5D」で検索します。

③-2:③-1でページ内検索すると、下図のように5Dの説明が始まるページが分かりますので、そこから3桁目以降の番号を割り出していきます(※5Dは001と002の説明ページが離れていますのご留意ください。下図の通り基本的に「List Based License Exceptions」から始まり確認したいECCN番号があれば、それが説明ページとなります)。

③-3:該当しそうな3桁目以降の番号を確認するには、5Dの3桁目以降の説明ページを確認していくのですが、「List of Items Controlled Related Controls:」という文言を探してください。基本的に当該文言以降が当該ECCN番号の説明文となります。(5D001の場合は、下図の通り当該文言以降のa.b.c…も含め説明文となります。

③-4:②にて該当しそうなECCN番号がみつかった場合は、当該ECCN番号にてページ内検索をし、当該ECCN番号について説明がなされている部分を確認し、今回EARが適用される製品等が当該説明に合致しているか確認します。(例えば5D002の場合は、下図の説明部分を確認していきます)

③-5:製品等の内容と説明が合致していれば当該ECCNで決定となります。

④:上記①~③の手続きで該当するECCN番号がない場合は、EAR99となります。EAR99は日本の外為法上でいうキャッチオール規制品に似たものです。EAR99該当品については、一般禁止事項4~10( EAR§736.2(b)4~10)に該当しなければEAR上の規制を受けません。

⑤:上記手順に自信が持てない場合、EARを管轄するBISにECCN番号を確認する方法もあります (EARが適用される製品等の仕様等が分かるカタログ等の資料が必要となります)。

Classification Request Guidelines (doc.gov)がBISへの確認に関する説明がなされているサイトですが、BISに確認する場合でも予想されるECCN番号の特定は必要となります(ざっくり当てはまりそうなECCN番号を特定しておく)

Q&A

- 米国輸出管理法(EAR)のような、再輸出規制は他の国にも存在するのでしょうか

-

域外適用されるような再輸出規制を講じている国はアメリカと、現在中国で同様の規制を設けようとしているようですhttps://www.cistec.or.jp/service/keizai_anzenhosho/china/data/20241021.pdf

- 公知の情報もEARの適用対象になるのでしょうか

-

基本的に一般に制限なく入手可能である技術又はソフトウェアは公知の技術としてEARの適用対象外となります(なお、別で米国政府により国家機密指定されている場合は除きます)。細かいルールについては、§ 734.7 Published. | Bureau of Industry and Security (bis.gov)をご確認ください。

- SaaSはEARの適用対象になりますでしょうか

-

顧客がソフトウェアをダウンロードせずにクラウド上でソフトウェアを利用するのに留まる、いわゆるSaaSに対してEARは適用されません。(根拠:https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/advisory-opinions/527-application-of-ear-to-grid-and-cloud-computing-services/file)

- OSSにEARは適用されますでしょうか。

-

OSS(open source software)については、原則として一般的に公開されているものであればEARは適用されません(根拠:§734.3(b)(3))。但しECCN番号5D002の公知の暗号ソフトウェアの場合、5D002の公開されている暗号オブジェクトコードソフトウェアでもなく、対応するソースコードが§742.15(b)に記載の基準を満たすこともない場合は、EARの適用を受けますのでご留意ください。(§734.3(b)(3),§734.7(b)及び§734.17(b)(2)に記載の通り、公開されており且つ742.15(b)に記載の基準を満たしていない限りEAR規制対象となる)

- 公開されているソフトウェア(OSS等)を機械語に変換するとEARが適用されるといったことはありますでしょうか。

-

公開されているソフトウェア(暗号ソフトウェアは含まない)を単に機械後へ変換するだけであればEARは適用されません。(根拠:CFR-2011-title15-vol2-part734-appNo-.pdf (govinfo.gov)Question G(1))

- 仕入先がEntity Listに掲載されました。この場合、どのように対応すればよいでしょうか。

-

基本的にEARでは、Entity ListにEARが適用される輸出をする行為が規制されておりますが、Entity Listから購入(仕入)する行為はEAR上は規制されておりません。しかしながら注意が必要なのは、貴社の仕入先(A社とします)が自社製品を製造するために、EARに違反する形で商品を第三者(B社)から部品等を仕入れている場合、このEAR違反状態を知りながら、仕入先A社から貴社が購入(仕入)することは、EAR一般禁止事項10に違反することになります。ここでの「知りながら(knowledge)」というのは、単に仕入先A社による違反は認識しているか否かで判断すればよいかとか考えます。

- EAR違反時の罰則適用の詳細を教えてほしい。違反したら即Entity Listに掲載されてしまうのか

-

「※明白な違反(Apparent violation)」が発覚した場合における主な流れとしては、罰則軽い順に①措置なし(No Action)<②警告状(Warning Letter)の発付<③行政制裁手続(Administrative enforcement case)の3つが考えられます。

※明白な違反(Apparent violation)とは、1979年輸出管理法、国際緊急経済権限法、EAR、BISが管理または執行するその他の法令、およびこれらに基づいて発行された行政命令、規制、命令、指令、ライセンスに対する実際の違反または違反の可能性を構成する行為を意味します。①措置なし(No Action):

輸出執行部(OEE)が、違反のレベルの低さから行政対応が不要と判断した場合には、特に措置が講じられるないことがあります(違反の事実が認定されなかった場合も含む)。この場合、不問状(no-action letter)が交付されることもあります(§766Supplement No.1のⅡのA)。②警告状(Warning Letter):

違反を犯した可能性はあるものの、OEEが民事罰を科すことが適切ではないと判断したが、違反の原因となった行為が他の違反につながる可能性があると判断された場合(and/or)EAR遵守を保証するだけの十分な注意が払われていないと判断された場合、OEEより警告書(Warning Letter)が発付されます(Supplement No.1のⅡのB)。

単に解釈を誤った結果違反をした場合や単純な過失や不注意による違反に過ぎない場合には、加重要因(故意性等)がない限り、①又は②の対応がなされることが多いと考えられます。加重要因とは逆に、是正対応や社内コンプライアンス対応等をしていれば緩和要因として検討されるようです(Supplement No.1のⅢ)。。③行政制裁手続(Administrative enforcement case):

OEEが行政処分を行うことが適切と判断した場合、§766.3に従い「違反通知状(charging letter)」が発行され、行政制裁手続が開始されます(Supplement No.1のⅡのC)。この場合、民事罰や行政罰が科される可能性があります。なお、違反認定通知状が発行されると、当該発行時点でそのことが公開されることに注意が必要です(根拠:Federal Register :: Export Administration Regulations: Revisions to Russia and Belarus Sanctions and Related Provisions; Other Revisions, Corrections, and Clarifications)。なお、EARに違反した場合の罰則や手続きの詳細は§766(Administrative Enforcement Proceedings)で定められておりますのでご参照ください。

- 日本国内から米国原産ではないモノを輸出する場合は、EARは適用されない理解で相違ないか

-

いいえ、ケースバイケースです。例えば、貴社の海外支店が米国にある場合で、当該米国海外支店を通して第三国へ輸出するケースや、FedEx等の物流会社を介して輸出する場合に当該物流会社が米国を経由するケースがあり、これらのケースではEAR適用対象である「米国内から他の国へ貨物や技術を輸出する」に該当することになります。

- 米国から仕入れた機器(サーバー機器等)から、保守・メンテナンスのために取得したログ情報にはEARは適用されますでしょうか

-

EARが適用される技術情報としては、“development,” “production,” “use,” operation, installation, maintenance, repair, overhaul, or refurbishing of an item (§772)であると定義されています。この点、ログファイルは単に発生した事象や活動状況を記録したものであり、当該米国機器の操作や技術的な手順、処理、修理用の特定の情報ではないと解されると考え、従いログファイルは基本的にはEARの適用対象外と思われます。

- Apple Store等で当社アプリケーションを様々な国へ販売する場合、EARの観点ではどのような点を注意すればよいでしょうか。

-

Apple Store等のマーケットプレイスにて販売する場合、当該マーケットプレイスのサーバーが米国にある場合は、米国から第三国へ販売することになるためEARが適用されます。

通常は当該マーケットプレイスの管理者(Apple StoreであればApple社)が輸出責任者としてEARの規制対応をすべきですが、マーケットプレイスの利用規約等ではアプリケーションの提供元(今回で言う貴社)が責任を負うことになる点が規定されていることが多いため、貴社にてEAR規制対象か否か等を検討する必要があります。

検討にあたっては、まずは【暗号機能が含まれないアプリケーション】か【暗号機能が含まれるアプリケーション】かで分けて検討します。

【暗号機能が含まれないアプリケーション】の場合当該アプリケーションが、EAR上のリスト規制(AT規制やNS規制)に該当しない場合はEAR99となり、基本的にはEAR規制には該当しないと整理できると思います(EAR上のキャッチオール規制(一般禁止事項)の検討は必要ですが、通常のマーケットプレイスでは当該規制には引っかからないと思いますので)。

仮にEAR上のリスト規制に該当した場合は、その規制内容がAT規制(テロ支援国家等への輸出規制)のみである場合は、通常のマーケットプレイス(例えばApple Store)では、禁輸国やテロ支援国への販売は制限されているためEAR規制には該当しないと整理できると思います。

仮にAT規制以外のEAR上のリスト規制が適用される場合は、§740.2上で許可例外が適用できるアプリケーションであれば、許可例外の一つである§740.13(TSU)等の適用を検討していくことになります。

※なお、EAR上のリスト規制の確認については、マーケットプレイに掲載するアプリケーションのECCN番号を判定すれば分かります(当該ECCN番号をCCLで確認すれば該当するリスト規制が記載されております。仮にどのECCN番号にも該当しない場合は、EAR99と整理できます)。

【暗号機能が含まれるアプリケーション】の場合

マーケットプレイスにて暗号機能が含まれるアプリケーションを販売する場合、基本的にはCCLのカテゴリー5のPart2のNote3に該当し、5D992c(マスマーケット品)として整理できる可能性が高く、その場合は特段対応は不要と考えます(根拠:Microsoft PowerPoint – Update 2021 Encryption Presentation breakout session knv.pptx [Read-Only])。仮に5D992cに該当しない場合は、§740.17(d)及び(e)に基づきBISへの報告義務等が課される可能性があります。

※§740.17(b)(1)に「 Items described in this paragraph (b)(1) that meet the criteria set forth in Note 3 to Category 5—Part 2 of the Commerce Control List (the “mass market” note) are classified as ECCN 5A992 or 5D992 following self-classification or classification by BIS」とあり、BISによる分類が必要なようにも読めますが、self-classification or…とあるため、貴社が独自で5D992と判断できればBISへの分類依頼は不要となり、上記根拠に記載の通りBISへの自己判定報告や定期報告も不要となります。

なお、①5D002に分類され§740.17(b)(1)を適用して日本に輸出されたアプリケーションや、②5D002に分類されるが§740.17(b)(2)を適用するためにBISでCCATSを取得しているアプリケーション、③5D992に分類されるマスマーケット品(上述の通り)、④EAR99或いはEAR対象外(OSS等)に分類されるアプリケーションに対して、貴社がアプリケーションを組み込んだものについては、§740.17(d)のBISへの暗号判定申請は不要となります(§740.17(e)に報告要求事項が記載されておりますが、①~④を日本で組み込んだアプリケーションは要求されておりません)。 - 米国メーカーからEAR(ECCN)740.17(b)(2)の製品を輸入し、それを再輸出します。License Exception としてはENCが適用されるとメーカーより伺ったのですが、c. 740.17(b)(2)をみると、classification request とsemi-annual sales reportingが必要のようなのですが、どのように対応したらよいでしょうか。

-

まずclassification request について、https://www.bis.gov/regulations/ear/part-740/section-740.17/encryption-commodities-software-technology-encの(C)の(b)を読むと、「An exporter, reexporter, or transferor may rely on the producer’s self-classification (for products described in (b)(1), only) or CCATS for an encryption item eligible for export or reexport under License Exception ENC under paragraph (b)(1), (2), or (3) of this section.」と記載されております。恐らく米国メーカーにてCCATS番号を取得していると思いますので、そちらをご確認いただき、CCATSがあれば特に対応は不要かと考えます(基本は米国メーカーにて対応するものと考えます)。

一方でsemi-annual sales reportingについては、https://www.bis.gov/regulations/ear/part-740/section-740.17/encryption-commodities-software-technology-encを読むと、「Exporters are still required to comply with semi-annual sales reporting requirements under paragraph (e)(1) or (2) of this section, even if relying on a CCATS issued to a producer for specified encryption items described in paragraphs (b)(2) and (b)(3)(iii) of this section」と記載があります。しかしながら主語が「Exporter」となっており、EAR | Bureau of Industry and Securityで定義を確認すると「Exporter. The person in the United States who has the authority of a principal party in interest to determine and control the sending of items out of the United States.」とありますので、こちらも基本的には米国メーカーにて対応するものと考えます。